<序章>

時代はバブル景気が始まった1986年11月に初代ミニレポは誕生した。それまでTSP(東京サウンドプロダクション)では、自社で使う為のワイヤレスマイクの開発をしており、それを数セット放送局に販売していた。形はどうあれ自社開発の送受信機を使用して録音できる喜びは音声マンであった自分には誇りがあった。それをさかのぼること10数年前、イギリスのオーディオ社のワイヤレスを使用していたが、これが数メートルしか飛ばず、これではガンマイクの方がよく録れるといって誰も使わなくなった。 時代はバブル景気が始まった1986年11月に初代ミニレポは誕生した。それまでTSP(東京サウンドプロダクション)では、自社で使う為のワイヤレスマイクの開発をしており、それを数セット放送局に販売していた。形はどうあれ自社開発の送受信機を使用して録音できる喜びは音声マンであった自分には誇りがあった。それをさかのぼること10数年前、イギリスのオーディオ社のワイヤレスを使用していたが、これが数メートルしか飛ばず、これではガンマイクの方がよく録れるといって誰も使わなくなった。

当時TSPの社長であった金子孝氏(現特ラ連監事、以下敬称略)は一念発起し、自社開発で自分達の使えるワイヤレスを作ろうと心に決めていた。400MHz帯で10数チャンネルを持つクリスタル方式のいわば送信機であった。TSPは当時NET(現テレビ朝日)の専属音響効果集団であった。後にビデオ撮影、編集をするプロダクションの草分け的な存在であり、現在は制作も手がける総合プロダクションである。私は後にTSP技術開発室に所属する事になる。

|

<黎明>

1985年金子はワイヤレス試作機を前に私に言った。『これを売れないか』『売るには宣伝が必要でしょう。何台売ればよろしいでしょうか。』『35台で開発費がでる。』当時としては破格の77万円という定価がついた。「果たしてプロダクションの作ったワイヤレスが放送局に使ってもらえるのだろうか」初代ミニレポの誕生である。

グラフィックデザイナーをしている高校時代の友人にカタログを製作してもらい知己を頼ってまずは代理店探しからプロジェクトは出発した。まず1式を持って大坂へ向かった。某局の報道を訪ねた。当時はその代理店もあまり局へのアプローチは得意ではなかったようで押しが弱かった。(というより、デバイスの販売が本業で放送機器を扱う代理店でなかったので局に知り合いがいなかったということが後からわかった。

しかし粘って何とか1台を置かせてもらった。そのデモ機は1ヶ月間戻ってこなかった。

私はその年の4月にラスベガスで開かれたNAB国際放送機器展に研修で参加していた。

そこで発表されたECM-77というマイクロホンは今までのピンマイクの概念を越えていた。

直径5.6mmの無指向性エレクトレットコンデンサーマイクは正にワイヤレスにぴったりの大きさ、性能を備えていた。このマイクとの出会いがTSPワイヤレスに功をなした。当時SONYの送信機に付いていたピンマイクはECM-50、直径は10.6mm。太い。ECM-77はオプション扱いであり、ユーザーは付属のECM-50に加えてECM-77を用意する事はあまりなかったようである。小さくなったTSPのミニレポには小さなマイクということでECM-77が採用になった。ピンマイクが小さく仕込みやすい。送受のボディーがABSで軽く、バッテリーが1本。電池寿命はアルカリ1本で8Hと夢のような存在だったのである。

1ヶ月経っても連絡がないので諦めかけていたところ、なんとカメラアタッチメントを装着して、あるカメラマンが『毎日使っていたところ手放せなくなった。』ということがわかった。

|

<飛翔>

当時私はロケ音声として各地を飛び回っており、デスクとしては手放したくなかったようだが・・・やむなく2足の草鞋を履くことに。朝6時からロケに出、帰社後ワイヤレスの見積りを作り、納品のための業務を11時過ぎまで続けた。たまの休みには開発のために提携工場に缶詰めになった。ようやく1年が過ぎ、気が付くと100セットを売っていた。

この機種は都合400セット以上出荷した。

時代はダイバシティーの到来を待っていた。第2段ミニレポは単産2本の壁を越えるのが至難の事であった。性能確保のため十分電流を流す必要性があった。実験段階ではバラックで組んだ回路上、ダイナミックレンジ、デビエーションもとれ、ノイズも押さえられているが、ケースに組み込むと満足した結果が得られず完成には時間を要した。すべてバッテリーの本数を削った故である。単三4本ではボディーが大きすぎる。なんとか小さくならないか。単三2本を昇圧して5.5Vで駆動する方法をとった。しかも持ち時間は受信機6H。他社製に比べてランニングコストの面で優位性を持った。日本経済もバブルの絶頂期、電波法の改正による買い換え需要もあって650セットが世に出た。

|

<原点・・・音やの頃>

「水曜スペシャル警視庁24時」「消防24時」皆様ご存じのテレビ朝日の看板番組である。 「水曜スペシャル警視庁24時」「消防24時」皆様ご存じのテレビ朝日の看板番組である。

私は12年間この仕事に携わった。ENG取材のノウハウを私はこの取材中に学んだ。「消防24時」では3泊4日消防署に泊まり込み、緊急出動ごとに我々の取材車が同行する。出火による出動数は冬季に多くなり、O・Aが正月になるため毎年暮れにこの取材がありMAをすまさないと正月が迎えられなかった。消防士の中でも一番先に現場に到着するのが指揮車という小型の車に乗った指揮官である。現場では出火元を中心に放射状に消防車が集まりマンホールの取水口を確保する。指揮官が出動する際、消防服に着替えるがその合間を縫って送信機を入れたポーチを首にかけてもらう。指揮官は現場にはいるが放水をかぶる場所にはいないので水濡れの心配はない。我々の取材車は常に指揮車の後ろを走り消防無線の音と共に現場に到着する。12月の夜は車の窓からガンマイクを出して走ると風の抵抗と寒さで手がちぎれそうになる。もう我慢の限界と思っている間に現地到着。そこからカメラのねらい通りに指揮が始まる。

私は手に持ったグリップ付きガンマイクと指揮官につけた送信機から受ける火事現場の怒号、無線のやりとりの音をミックスして別の波の送信機でカメラに飛ばす。その際自社製の送受信機とSONYの400MHzの送受信機を使い分けた。更にMA作業を行うため音声をパラ収録する必要があり、これもプレスマンというレコーダー付きカセットウオークマンを使用した。カメラは消火中の放水や燃えている炎を撮っているが、音源はそちらにはない。カメラマンとは全く別の行動をとりガンマイクで野次馬の中に入りこみ、現場でのインタビューを試みる。私「どうでしたか」野次馬の主婦「火がボンボン燃えて・・・」そうこうしているうちに、焼け出されて救出された人が・・・「若い女性1名救出」の無線が飛び込む。時にはワイヤレスを通じてカメラマンにシャッターチャンスを逃さないようにこちらに来るよう指示をする。現場音全てがカメラ付きVTRに収録されているとは限らず、(編集のため削られることが多い)収録されたカセットの音はMAの素材として使用される。ロケ収録日数4日間、3〜4班のロケ隊が回してくるカセットの量は膨大なものになる。各班のスタッフからカセットを受け取り6mmテープに生きてる音を要所要所おこす。編集に合わせ、一例で言えば火事現場の火が燃えているシーンに野次馬の声をつける。プレビューを終えたプロデューサーは『これなんだよ、この音が欲しいんだよ!』と興奮気味に話す。かくして20代にして水スペのチーフ、レギュラーの座を獲得する。これもワイヤレスを駆使した離れ技のお陰である。

特に海外の特派員にとってワイアレスマイクは不可欠のもののようである。3年間特派員としてロンドンに赴任されていた某局の現報道センター長は今でも会うと『飯塚ちゃん、あのワイヤレスで助かったよ』自分一人でカメラを回し、音声については、レポーターに持たせたワイヤレスだけが頼りになるからだ。機種が変わった現在もこちらの局ではご使用いただいている。

|

<遊びが仕事に?>

芸能ニュース華やかなりし頃、芸能レポーターの梨本勝氏は、自著の中で三種の神器としてスケジュール帳と携帯電話、それにワイヤレスマイクを挙げられている。取材にご一緒する機会も多く、ある時、待ち伏せ取材を慣行した折り、運良くねらったタレントがマンションから出てきて取材しようとしたところ、突然、梨本氏はワイヤレスハンドを持たずにVTRに繋がれたノイズマイクを持って駆けだした。あわてたのはこちらの方で、[カメラ、ひも付きVTR、ミキサー]がひと塊の取材スタイルだったため、[梨本、VTR、カメラ]の順に走っていく事になりえらく大変だったのを記憶している。又、ビートルズが来日した折り『ポールマッカートニーの鼻歌を録ったのもこのマイクです。』と述べられていた。

テレビ朝日アナウンサーの佐々木正洋氏も芸能ネタの時によくご一緒させていただいた。職場が六本木であったため、私も夜の町には詳しかった。よく芸能人の行く店を押さえていたので、追っかけで、羽田空港からカーチェイスをやりながら途中巻かれる事があっても、感を働かせ「・・はあの店に居る」と云って、私が斥候になり、目を付けた店を偵察してくる。やはり居た。程なくすると捲いたはずの佐々木アナが店の外に待っていてインタビューとなる。夜の遊びも仕事になれば無駄はない。

|

<ONで録る>

音の収録についてのこだわりは音声マンだった頃の専門誌に掲載された記事にかいま見る事ができる。TSPのスタッフが記者会見の折り、ゲストの雛壇とレポーターとの間に座り込み、ミキシングを始めたのがきっかけで、現在も記者会見ではこの収音スタイルが定着しているようである。以下記事文中より。 音の収録についてのこだわりは音声マンだった頃の専門誌に掲載された記事にかいま見る事ができる。TSPのスタッフが記者会見の折り、ゲストの雛壇とレポーターとの間に座り込み、ミキシングを始めたのがきっかけで、現在も記者会見ではこの収音スタイルが定着しているようである。以下記事文中より。

ONで録る必要性

カブリを極力少なくする

ENGの音声収録のうちで、全ての音源がONでなければいけない取材に、記者会見がある。(中略)

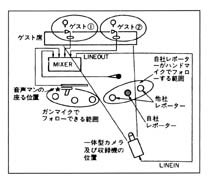

まず、会見場にスタンバイの時間の余裕があれば、自社レポーターの位置及び、カメラポジションは音声マンとカメラマンが協議すべきである。

図に示すようにゲストの 顔の向きはレポーターの方向であり、自社のカメラ方向であるのが自然であると思われるからで、収音については音声マンの座るポジションに決定的な必然性がある。レポーターが5人を越える場合は、少なくとも自分の座るポジションは自分で決めたいと思う。そして全ての音源に割り振ったマイクは近づけるのである。当然カブリは少なく、明瞭度が増すことになる。(1986.5月号クロマより)

|

<キャッチミー誕生秘話>

1993年の11月音声送り返し無線キャッチミーの開発がスタートした。

当時、音声送り返し無線の送信機は40MHz帯の二人掛かりでなければ運べないような中継車に積載する形のもの、あるいは微弱無線を利用した小エリアをカバーするものがあった。しかしながらこれらの送受信機は音質、形状、大きさ、重さ、使い勝手等、レポーター、スタッフが使用するにはあまりにも考えられていなかった。受信機はいわば機械を腰にぶら下げている状態であった。キャッチミーの開発条件は大要以下のようであった。

1.送信機は中継現場から発信するのでなく、(中継車からは距離のある)レポート現場に設置し、専 用線でプログラム、指令を送る。

2.受信機はできる限り軽量にし、聞き取り易い音質にする。

3.連続送信可能な周波数であること(トランシーバのようなトークとレシーブを繰り返すようなもので ないこと)

当時TSPではワイヤレスマイクを製造、販売していた。そのユーザーである某局中継のK氏からの依頼であった。メーカー何社かに開発依頼をされていたようだが、最低何十台購入するかが決まらないとメーカーとしては動けない。「できあがったら系列局に紹介する」という・・手形をもとに開発が始まった。

周波数は322MHz帯、出力は1mWを基準に開発する事に決定した。1mWでどのくらい飛ぶかが問題になった。ワイヤレスマイクの技術基準適合は電波の有効利用として認可され、用途開発に重きがおかれた。具体的にデバッグが繰り返された。最初は35メートルしか飛ばなかった。アンテナへの乗りが悪いため、筐体の検討、使い勝手に手が加えられサンプルができた。依頼者K氏は出張で忙しいため打ち合わせが頻繁にできない。入力ボリュームが1系統の図面をK氏の出張先のホテルにFAXする。夜中に自宅のFAXに返信が来る。まだメールが普及していない頃の事である。白熱した議論が続く。結局押し切られ、ボリュームが一つ追加され、2系統のミキシング機能付き送信機の仕様が固まった。

基板の回路変更、ケース、シャーシ穴位置の変更、開発費はどんどん上積みされる。不思議と不安はなかった。

|

<キャッチミーのデビュー戦>

不幸な事件ではあったが、富士山麓のオーム、サティアン前からの中継で第1号機は初登場した。

中継車の待機位置から中継現場までは距離があったようで、従来の中継車からの送り返しを飛ばす方法は難儀だったようで、その現場でキャッチミーを見た人たちの間で一躍話題に。その後中継、スタジオ両方に使用できる送り返し無線として発展し、2003年6月の特ラ連功績賞をいただくまでに成長させていただいた訳である。現在受信機は2060台が稼働している。誌上をお借りしてお礼申し上げます。

|

<新世紀の挑戦>

TSPから開発・製造部門を引き継いでアプローズシステムがスタートしたのは2000年9月。今から3年前の夏であった。まさに新しい世紀を待つばかりの年である。 TSPから開発・製造部門を引き継いでアプローズシステムがスタートしたのは2000年9月。今から3年前の夏であった。まさに新しい世紀を待つばかりの年である。

ワイヤレスマイク送信機APPLAUSE WL-9000Tの完成は、私の永年の夢であった。発案して今年で6年になる。世界で最小のトランスミッタを高音質で作りたい。オリジナルで作りたい。冷たい音でなく暖かい音。残念ながらコンパンダですが。所詮ピックアップはコンデンサのピンマイク。されど有線に近い音作りはできないものか。使い勝手で困る事がない、自然に使って気が付いたら便利。パワースイッチを入れて、G、CHを決めて、タレントの声量で苦労して、うまく受かるかどうか工夫して、オーディオレベル,RFレベルを気にして。それはツールじゃない。斧で云えば一刀両断、振り下ろしたらスパッと切れる。理論じゃない、考えない。ややこしいことはメーカーが考える。そんなツールが欲しかったんです。

今度の送信機はただ小型なだけではない。送信機は通常腰にぶら下げるものと相場は決まっているが、私の考えでは、ENG報道、制作の場合、送信機にフレキシブルピンマイクを装着しておけば、胸ポケットに入れてそのままトークでき、手に持てばハンドマイクとして機能する。そうすることでレポート後にピンマイクをはずし、送信機にハンドマイク用ケーブル付け替えてハンドマイクをつける手間が省ける。あるいはハンドシェルド型マイクが不用になる。

この方法は一見今までの通念上は理解しにくいが、利便性、コストパフォーマンスにおいて使用していくうちに受け入れられていくだろう。コストパフォーマンスの一例としてバッテリライフは単三アルカリ電池1本で常温時連続8Hのデータが出ている。カタログ上では使用場所の温度差を考慮の上5Hとしているが室内など温度差のないところであれば同程度の性能を持つ送信機と比較してバッテリーにかかる費用は半額である。更に初期投資の費用が2/3で済み、毎日使用するバッテリーが半分ですむなら十分に満足が得られるはずである。舞台での仕込みでかさばらないのも魅力である。

|

<未来に余裕ができたなら・・・>

今回企画したワイヤレスWL-9000シリーズはおそらくアナログ最後の機種になると思っている。

現在、私は「ARIB」でワイヤレスデジタル化検討委員をさせていただいているが、デジタル化によるメリットも「特ラ連主催のデジタル化セミナー」の参加者の多さを見てもその関心度が極めて高いことが伺える。普及についてはデジタル化による遅延の問題、音切れの保証、音質、これらの問題が解消できるかどうかにかかっていると思う。こと送り返し無線においては、地上波デジタルでの遅延の問題で、再送信が不可欠になっている現状を見ると、『アナログFM変調で十分じゃない』という意見が大半である。というわけで、キャッチミーは当面アナログでいきます。

もっぱら私の趣味は夏の高原で鳥の声を録音する事であったが、最近滅多に行けていない。

休みはただひたすら湯に浸かるだけで、たまの休みに早起きして、DAT担いで山に向かう勇気が出ない。それでもそんな誰にも邪魔されない世界をいつも夢見て格闘しています。

『あの頃あんな機械がありました。』と云われるようになるまで物づくりを続けましょう。 |

|

飯塚貞三 |

|

|

1950年7月3日生まれ

有限会社 アプローズ システム 代表取締役

1973年3月 日本大学芸術学部卒

1973年4月 株式会社東京サウンドプロダクション入社

2000年9月 有限会社 アプローズ システム設立

2003年6月 第3回特ラ連技術功績賞受賞

|

|

|